|

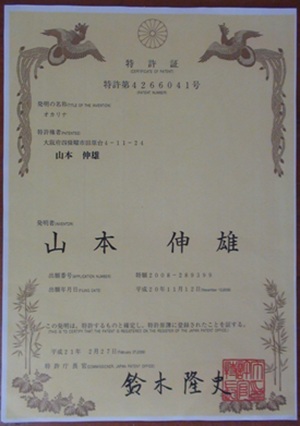

ANONオカリナ(スタンダードAC管)はオカリナを3パーツに分け、ウィンドウェイに外側から蓋をして形成するという今までにない方法を用いたことが特許として認められました。

圧力鋳込み製法は、型が石膏か金型かという違いを除けば、プラスチックの打出し成型と理屈は同じですので、製品のバラつきが少なく均一なオカリナを作れるメリットが有り、特に合奏用オカリナに最適な技術です。

勿論、ソロ用としても安定した音質と音階が特徴です。 |

|

ANONオカリナ(スタンダードAC管)は、左の写真の特許製法を用いて約10年余りに渡り製造して参りましたが、武漢コロナのパンデミック以降、パーツを外注する事による危うさを回避する為に、現在は全ての工程を自らの工房内で完結させています。

|

|

写真の前側は開いた鋳込み型と形成されたパーツ(生乾き状態)。

後側は中のパーツを取り出して型を合体させた状態。

この型を何段も重ねて締め付けたところへ泥漿に圧力をかけ流し込むと、型の数だけパーツのセットができる仕組です。

10段にすれば一気にオカリナ10個分のパーツが出来ます。 |

|

①生粘土状態の下半体のウインドウエイ溝を上にして置きます。 |

|

②ウインドウエイ溝にヘラを置き泥漿を塗ります。 |

|

③三角パーツ(蓋)を貼りつけます。 |

|

④ ③を裏返します。 次に泥漿を塗ります(写真省略) |

|

⑤上半体を貼りつけます。 |

|

⑥貼り合わせ部分がしっかり乾いたら、全ての指孔のサイズをドリルなどで調整しながら調律をします。

オカリナ本体は焼成すると縮むので、それを計算に入れて低めに調律します。管種や材質によりますが大体半音位低めにします。 |

|

⑦貼り合わせ部分などを綺麗に仕上げたら生オカリナの完成です。 |

|

⑧生オカリナ各管を乾燥にまわします。

季節や室温によりますが概ね1週間前後乾燥させます。 |

|

⑨完全に乾燥したら窯に入れて焼成します。 |

|

⑩焼成し終わったら、窯から出します。

出し終わったオカリナは、正しい音階で再度調律します。

次に黒陶(燻し焼き)に廻しますが、その前に下処理を2行程行います。

(表面硬度を上げるのと艶を良くする処理です) |

|

⑪黒陶の燻し焼きが仕上がりました。

ここで再度調律をチェック、微調整します。 |

|

⑫最終工程、ロウコーティングにより艶出しをして完成です。

オカリナは、気温・湿度により音階に影響を受けます。

特に出荷時期が季節の変わり目などの場合は、出荷の前に再度調律の最終チェックと微調整をしてから出荷します。 |

| |

|